《北京市中小学人工智能教育地方课程纲要(试行)(2025年版)》已正式发布。自2025年秋季学期起,全市中小学校将全面推行人工智能基础教学。此举规定,每个学年至少安排8个教学课时,旨在确保中小学生能够广泛接受人工智能教育。

从小学到高中,不同阶段开设对应课程

人工智能课程旨在全面提高学生的AI素养,针对所有学生,提供普遍适用、易于掌握、备受欢迎的基础知识。本课程涵盖人工智能意识与思维培养、人工智能应用与创新技能、人工智能伦理与社会责任三大模块,旨在引导学生从对人工智能的初步认知,逐步过渡到人工智能的合理运用,最终实现人工智能的创新应用。通过人工智能项目的实践操作,学生将得到创新思维和问题解决能力的锻炼。针对不同学段,课程将设定差异化的教学目标——

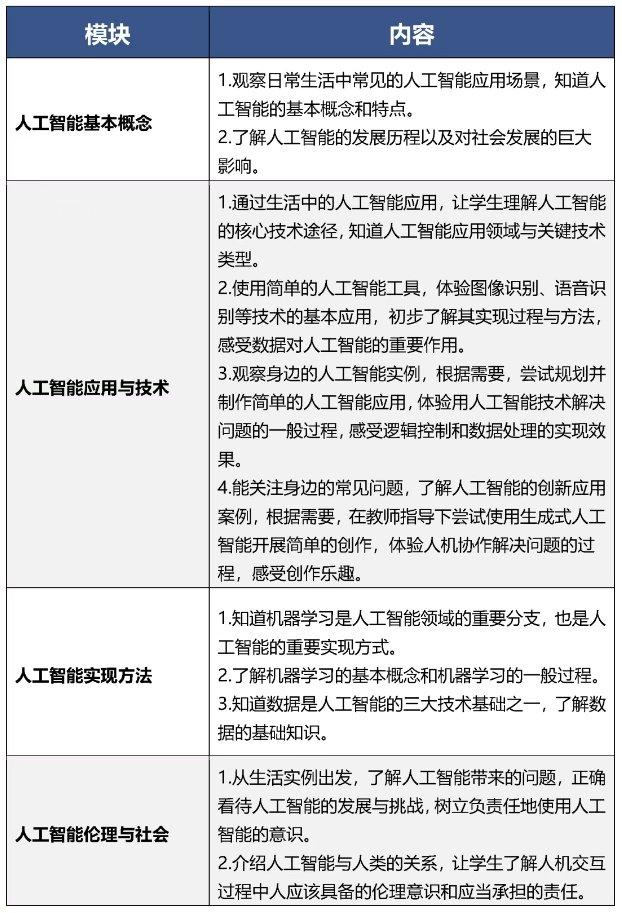

小学阶段

通过参与体验式教学,我们初步掌握了人工智能的基本理念和特性,并深刻体会到了这项技术对学习与生活的巨大影响。在这一启蒙阶段,我们成功激发了学生对人工智能技术的浓厚兴趣和积极探索的欲望,并在人机协作的实践中,尝试运用基础的人工智能工具进行创意展示和问题求解。在启蒙时期,应树立正确的人工智能伦理观念,形成对隐私保护与数字身份的初步认识,同时培养对人工智能技术合理运用的意识,从而为后续的学习打下坚实的基础。

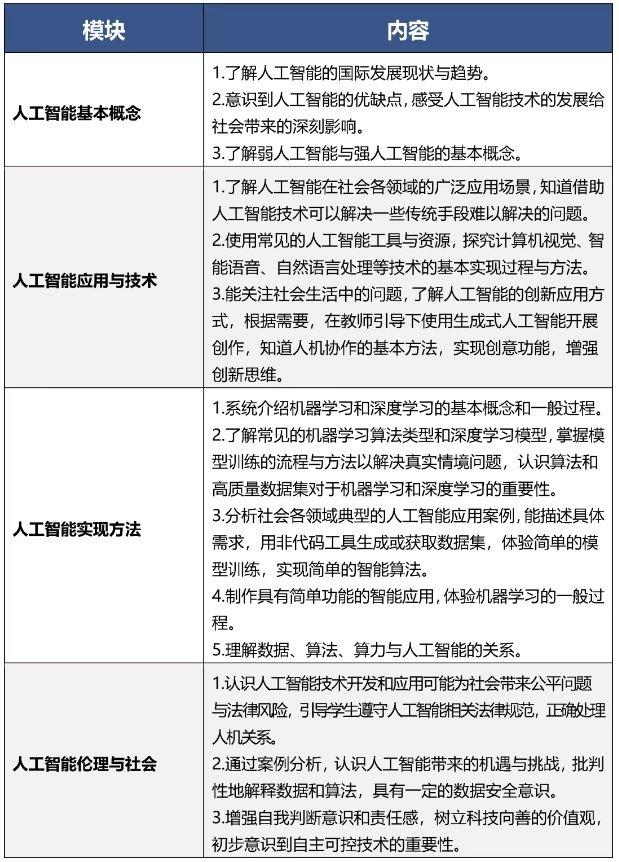

初中阶段

以认知课程为核心,强化学生对人工智能技术的全面认识,提升他们的高级实践技能和伦理观念。通过亲身体验人工智能模型的训练流程,学生能够初步掌握数据收集、模型构建以及智能系统开发的要领。他们应具备基本的人机交互技能,能够运用生成性工具进行内容创作,同时识别技术应用中的界限和潜在风险。通过深入分析典型情境并广泛开展综合实践活动,我们旨在为社会智能化进程的推进,构建坚实的知识体系、技能水平和价值观念基础。

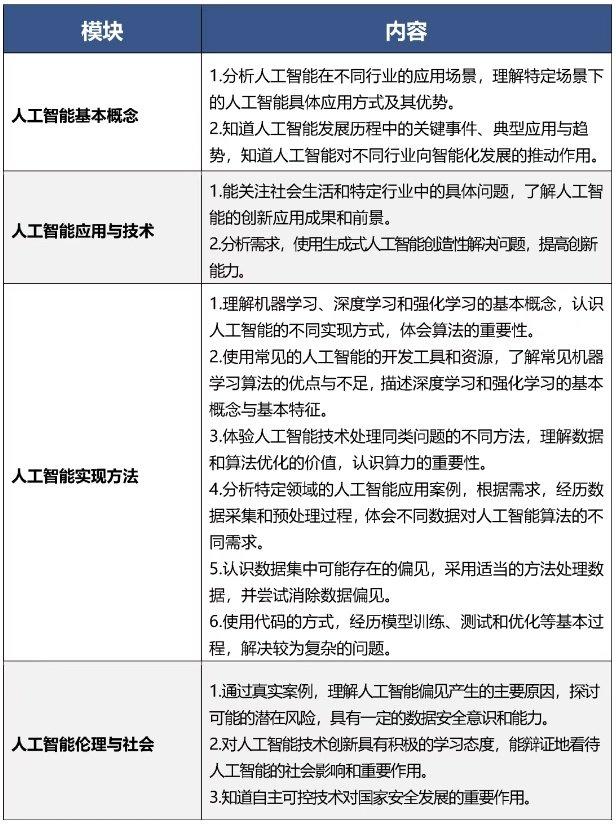

高中阶段

以综合和实践课程为核心,全方位提升人工智能的素养、技术应用能力以及创新思维。掌握数据处理与标记、机器学习算法的基本原理以及深度学习的初步知识,并具备开发智能系统的实际操作能力。借助生成式人工智能工具,辅助完成复杂的学习任务。通过参与跨学科项目实践,增强运用人工智能技术解决现实问题的创新潜能。在面临繁复的伦理问题情境时,我们需要对技术创新、社会责任以及伦理安全等要素之间的相互关系进行深入探讨。这样的思考有助于为迎接未来智能化社会的到来打下坚实的理论基础和实践基础。

依据国家规定的课程计划和教学标准,人工智能教学的课程必须全面开设。学校可以选择将人工智能课程单独设立,或者将其与信息技术、通用技术、科学教育、综合实践活动以及劳动教育等课程相结合进行教学。同时,要重视课程的整体规划,避免内容上的重复和交叉。

课程评价结果纳入学生综合素质评价体系

人工智能教学计划中,将实施一种融合过程性及总结性、定量及定性评价的多样化评估体系。此体系将涵盖知识检测、项目报告、作品展览、主题讨论等多种评估方式,全面评估学生在人工智能领域的应用技能、实操能力和创新思考。此外,还将构建一个由内外部力量共同参与、多方面协作的评价体系。

北京市东城区新鲜胡同小学人工智能项目老师为同学们展示讲解。

构建学段过渡机制,将人工智能课程评估成绩融入学生全面素质评价框架中,打造覆盖从小学到中学的连贯评价体系。

在小学教育阶段,主要评估学生对人工智能技术的初步理解和基本操作技巧的熟练程度。

在初中教育阶段,主要评估学生对人工智能基础理论及核心知识的掌握深度,以及他们运用人工智能技术解决实际问题的实际操作能力。

在高中阶段,主要评估学生对人工智能知识的系统性掌握程度,以及他们完成复杂人工智能项目所具备的综合实践能力。

课程开展需紧密结合学校既有的教学框架,确保与现有课程体系无缝对接,达到资源共享和教学协同的效果。同时,倡导学校积极探索,将人工智能的相关内容巧妙地融入各学科的教学之中,促使学生能够建立起不同知识领域之间的联系,从而构建起系统化、网络化的思维模式。

“天工”机器人走进北京第二实验小学,在操场上与同学们见面。

人工智能教育领域与课程教学改革并肩进行,倡导学校实施情境模拟、项目导向、多学科融合等多样化的教学策略。在课程设计上,需精心筛选与学生学习生活紧密相关的案例,以展现人工智能培养的核心目标,并将原本抽象且复杂的技术知识转化为直观、易于理解的学习任务。

北京将充分利用其在人工智能科技创新资源上的优势,汇聚高校、科研院所、高科技企业等多元资源,扩大人工智能教育的覆盖范围,开放人工智能实验室、体验馆、综合展厅等设施,构建一个协同育人的教育联合体。

点击进入专题:

聚焦AI